Toutes les infos sont dispo ici : https://48fm.com/artistes/ 🎵

Page officielle 53Onze Challenge qui regroupe les organisateurs de randonnées VTT dans un challenge d’une vingtaine de randonnées toutes distances.

Page de A chacun son cinéma qui reprend certaines actualités liées à nos projets audiovisuels. Infos stages, nouveaux projets, etc.

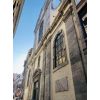

L’abbaye de la Paix Notre-Dame de Liège est une abbaye bénédictine de Liège fondée en 1627 et située au no 52-54 du boulevard d’Avroy. Les religieuses fondatrices de la congrégation bénédictine de Paix Notre-Dame étaient en provenance de Namur1. L’établissement s’est maintenu au-delà d’une interruption de 45 années consécutive à la Révolution française1. L’abbaye fut construite d’après les plans d’une moniale montoise d’origine, Antoinette Desmoulins, de 1686 à 1690

Plus d’infos :

http://www.benedictinesliege.com

https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_de_la_Paix_Notre-Dame_de_Li%C3%A8ge

L’abbaye de Stavelot était un monastère bénédictin situé à Stavelot, dans la province de Liège, en Région wallonne de Belgique. Fondé en 651, le monastère était associé à celui de Malmedy, c’est-à-dire qu’un même abbé présidait aux destinées des deux abbayes, l’ensemble étant qualifié de « monastère double ».

Au ixe siècle, l’abbaye joua un rôle culturel important en Lotharingie. Mais en 881 et 883, l’abbaye subit successivement deux invasions par les Normands et se retrouva en ruine. Après la périodes des comtes-abbés, en 962, l’abbaye de Stavelot devint impériale et, dès lors, ses abbés portèrent le titre de « Prince de l’Empire ». L’abbaye fut donc le siège d’une principauté ecclésiastique qui régna sur une grande partie de l’Ardenne, jusqu’à Logne.

Du xiie au xve siècle, l’abbaye de Stavelot connaitra un long déclin, puis une période de renouveau entre 1500 et 1650. Cependant, de 1793 à 1804, à la suite de la révolution française, les moines furent expulsés de leur abbaye, laquelle fut saccagée et pillée par les révolutionnaires. L’abbatiale fut vendue et démolie ; c’est la fin de la principauté de Stavelot-Malmedy.

Pour infos :

http://www.abbayedestavelot.be

https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_de_Stavelot

L’abbaye du Val-Dieu était un monastère de moines cisterciens situé à Aubel, dans le pays de Herve, en province de Liège (Belgique). Fondée aux environs de 1215 dans un lieu « inculte et inhabité » de la vallée de la Berwinne par des moines venus de Hocht, elle fut fermée en 1812 et devint un pensionnat. Rachetée en 1840, l’abbaye reprit vie grâce à des moines venus de Bornhem.

Pour plus d’infos :

Académie « Hubert Keldenich » de Welkenraedt

Etablissement subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles

Musique

Danse

Arts de la parole

L’académie Grétry est un bâtiment situé boulevard de la Constitution à Liège et construit en 1905 pour servir de maternité de l’hôpital de Bavière. Il abrite depuis 1989 l’académie de musique.

Plus d’infos :

Ecole d’art plastique, visuel et de l’espace de la Ville de Verviers subventionnée par la fédération Wallonie-Bruxelles

Venez vous découvrir en ce lieu d’apprentissage et de création artistiques en phase avec notre société.

L’Académie royale des beaux-arts de Liège est une institution artistique créée en 1775 sous les auspices du prince-évêque de Liège François-Charles de Velbrück d’après une idée de Nicolas Henri Joseph de Fassin et Léonard Defrance.

Le bâtiment actuel, d’inspiration Renaissance italienne, sis 21 rue des Anglais, date de 1895 et est l’œuvre de l’architecte municipal Joseph Lousberg.

Pour plus d’infos :

http://www.academieroyaledesbeauxartsliege.be/indexSoir.html

https://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_royale_des_beaux-arts_de_Li%C3%A8ge

Afterwork Signature🥂

Est votre rendez-vous hebdomadaire dédié à l’art de la mixologie🍸 et au plaisir de se retrouver dans une ambiance élégante et conviviale. 🍾

Des créations de cocktails uniques, un cadre raffiné et une expérience inoubliable.🎉

Association liégeoise des théâtres amateurs créée en août 2011.

L’Aquarium-Muséum est un musée de l’université de Liège consacré à la fois au monde aquatique et au patrimoine des sciences naturelles. Fondé le 12 novembre 1962 au sein de l’institut de zoologie de Liège, qui abrite également la Maison de la science, il accueillit en 1991 son millionième visiteur1.

L’Aquarium-Muséum, intégré au pôle muséal « Embarcadère du Savoir »2, est également un outil de recherche et d’enseignement grâce à une reconstitution fidèle des milieux aquatiques. Il est membre de l’Union Européenne des Conservateurs d’Aquarium (EUAC) depuis 1972 et de l’Association européenne des zoos et aquariums (EAZA) depuis 1993.

Pour plus d’infos :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aquarium-Mus%C3%A9um

L’Archéoforum de Liège est un musée archéologique inauguré en 2003. Situé en souterrain au cœur historique de Liège, il est le fruit des différentes campagnes de fouilles entreprises sur le site de l’ancienne Cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Lambert depuis 1907. Propriété de la Région wallonne, il est géré par l’agence wallonne du patrimoine (AWAP).

Sur une surface de 3 725 m2, l’Archéoforum emmène le visiteur à la redécouverte de l’histoire depuis le mésolithique jusqu’à nos jours en passant par toutes les grandes étapes qu’a connu le site. Et principalement les traces de :

- objets préhistoriques

- la villa gallo-romaine

- l’église mérovingienne

- la cathédrale carolingienne

- la cathédrale ottonienne

- la cathédrale gothique

Le site, à l’origine un petit plateau surplombant le confluent de la Légia avec la Meuse, témoigne en effet d’une occupation continue de plusieurs milliers d’années. Une présence sur le site est attestée depuis 50 000 à 100 000 ans, avec une occupation permanente depuis 9 000 ans dont témoignent les vestiges exposés1.

L’Archéoforum de Liège est situé place Saint-Lambert, au centre de Liège. Son entrée se trouve face au lieu de l’attentat survenu le 13 décembre 2011.

Maisons de vacances confortables, villas de luxe et chalets authentiques dans les Ardennes belges. La qualité est notre priorité absolue ! Réservez vos prochaines vacances dans les Ardennes sur http://www.Ardennes-Etape.com.

Cet article recense les principaux immeubles de style Art déco de la ville belge de Liège.

Historique

La ville de Liège compte plus de 200 immeubles construits entre la fin du xixe siècle et le début de la Première Guerre mondiale dans le style en vogue à cette époque : le style Art nouveau.

L’Art déco apparaît en Belgique immédiatement après la Première Guerre mondiale lorsque Victor Horta entame en 1919 la conception du palais des beaux-arts de Bruxelles. Ce style est contemporain du Modernisme. Plusieurs immeubles sont le résultat d’une influence entre ces deux styles. Les villes de Liège et de Charleroi deviennent les communes wallones comptant le plus de constructions du style Art déco.

Description et situation

À Liège, ce style apparaît sous la forme de maisons individuelles mais aussi d’immeubles à appartements ou de salles de spectacles. La commune de Liège possède une quarantaine de ces immeubles répertoriés à l’inventaire du patrimoine culturel immobilier de Wallonie et certains sont classés. La plus importante concentration d’immeubles Art déco se situe dans le quartier des Vennes, en rive droite de l’Ourthe juste avant sa confluence avec la Meuse. Les rues les plus représentatives de l’art déco dans ce quartier sont les rues de Chaudfontaine et de Paris. Parmi les grands immeubles à appartements de ce quartier des Vennes, certains ont été réalisés dans un style moderniste teinté d’éléments Art déco. Sur la rive opposée de l’Ourthe, on peut voir un ensemble homogène de 14 immeubles construits le long du quai du Condroz entre 1930 et 1935. Une petite dizaine de ces immeubles ont été réalisées par l’architecte Gabriel Debouny. Parmi les autres architectes liégeois actifs dans la réalisation de ces immeubles de style Art déco, on peut citer Louis Rahier, Marcel Chabot, A. Lobet, J. Bourguignon, L. Mottart, Ch. Falisse, P. Salée et Urbain Roloux.

Comme partout dans le monde, les constructions de style Art déco cessent avec le début de la Seconde Guerre mondiale.

Liste des immeubles Art déco

Liste non exhaustive des immeubles Art déco ou en comportant certains éléments.

Centre de Liège

- Boulevard d’Avroy no 7 et Rue Hazinelle no 10, immeuble de coin à appartements

- Rue de Campine nos 21, 74, 120 à 126 et 152

- Place Cockerill no 14 et Rue de l’Étuve no 22, immeuble de coin à appartements

- Féronstrée nos 75-77

- Rue Florimont no 6

- Rue Fond-Pirette no 169

- Rue Grandgagnage no 35, immeuble à appartements

- Rue Jonfosse nos 52-54-56, immeubles à appartements

- Passage Lemonnier, partie centrale

Patrimoine classé

Patrimoine classé - Rue Lulay-des-Fèbvres no 6, salle Le Trocadero

- Rue Maghin nos 6, 8 et 10

- Rue Mathieu Laensberg no 6

- Rue du Mouton Blanc, salle Le Churchill

Patrimoine classé

Patrimoine classé - Rue Nysten no 7 (1928) et no 32

- Rue Pont d’Avroy no 14, salle Le Forum (1921-1922)

Patrimoine classé

Patrimoine classé - Rue Pont d’Avroy no 20

- Rue Pouplin nos 5 et 11

- Place Saint-Christophe no 17

- Rue Saint-Gilles nos 6 et 71

- Rue Sainte-Marie no 10 (1932)

- Place Vivegnis nos 6-8, ancien magasin de l’Union coopérative

-

Rue Fond-Pirette, 169

Quartier des Vennes

- Rue Adrien de Witte no 1, immeuble à appartements

- Rue de l’Amblève nos 1-3, immeuble à appartements

- Quai des Ardennes nos 42-43, immeuble à appartements

- Quai des Ardennes nos 63, 64, 68, 104, 112, 170 et 171

- Rue de Chaudfontaine nos 2, 8, 11, 21, 23 et 25

- Quai du Condroz nos 1 à 14

- Boulevard Émile de Laveleye nos 75, 82, 95, 97, 98, 99, 99A, 99B, 100, 133, 227 à 233

- Boulevard Émile de Laveleye nos 108 à 126, immeubles à appartements

- Boulevard Émile de Laveleye no 134 et Avenue Reine Élisabeth, immeuble de coin à appartements

- Quai Gloesener no 5, immeuble à appartements

- Rue de Londres nos 10, 11 et 18

- Avenue du Luxembourg nos 1 et 15, immeubles à appartements

- Avenue du Luxembourg no 92 et Boulevard Émile de Laveleye , immeuble de coin

- Quai Mativa nos 72 et 74

- Place des Nations Unies nos 1 à 14, immeubles à appartements

- Rue de Paris nos 1 à 22

- Avenue Reine Élisabeth nos 2 et 13

- Rue Saint-Vincent nos 42, 44 et 46

- Rue Stappers no 19

- Rue de Stavelot nos 2-4 et Avenue Reine Élisabeth, immeuble de coin à appartements

- Rue de Stavelot nos 17 et 19

- Rue des Vennes nos 157 et 204

- Rue de Verviers nos 25, 27, 33 et 37-39, , immeuble à appartements

-

Quai des Ardennes, 42-43

Outremeuse-Boverie

- Rue Adolphe Maréchal nos 1A/1B

- Quai du Barbou no 34

- Place du Congrès no 4 (1933)

- Rue des Bonnes-Villes nos 8, 56 et 68

- Quai de Gaulle no 23

- Quai de la Dérivation no 1 et place Théodore Gobert no 6, immeuble à appartements (café)

- Rue Dos-Fanchon no 6

- Boulevard de l’Est no 4

- Rue de la Justice nos 15/17

- Rue Léon Frédéricq no 29 et rue des Fories, immeuble de coin (hôtel)

- Quai Marcellis no 12

- Quai de l’Ourthe nos 3, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 26 et 28

- Rue du Parc no 63

- Rue du Parlement no 16

- Rue Puits-en-Sock no 61

- Quai Sainte-Barbe no 20 (1930)

-

Boulevard de l’Est no 4

-

Quai de Gaulle no 23

-

Quai de l’Ourthe, no 3

Autres quartiers rive gauche

- Rue Ambiorix nos 87, 89, 91, 95, 97 et 99

- Rue Auguste Buisseret nos 29 et 31

- Rue Auguste Donnay nos 57, 103-105 et 130

- Rue Bois-l’Évêque no 11

- Rue des Buissons nos 54 à 60, 74 et 79

- Rue de Chestret no 12

- Rue des Églantiers no 24

- Rue de Fragnée no 39, 141 et 145

- Rue de Harlez nos 5, 7, 19, 29 et 45

- Rue Hézelon no 8

- Rue de Joie nos 49, 56, 58 (1927), 142, 144 et 150

- Rue du Laveu no 98

- Quai de Rome no 1, immeuble de coin à appartements Le Petit Paradis

- Rue Saint-Maur, tour du Mémorial Interallié (Cointe)

Patrimoine classé

Patrimoine classé - Rue de Sclessin no 52

- Rue de Serbie no 11

- Rue des Wallons nos 168, 177, 179 et 218

-

Rue de Harlez, 19

-

Rue de Joie, 49

-

Tour du Mémorial Interallié

Autres quartiers rive droite

- Rue d’Amercœur no 54 et rue des Prébendiers nos 1-3-5, immeuble de coin à appartements (1930)

- Rue Auguste Javaux no 46 (1932)

- Rue Frédéric Nyst nos 18-20

- Rue Lamarche no 43

- Rue Justin Lenders nos 33, 35, 37 et 91

- Quai de Longdoz no 19

- Rue des Maraîchers no 25

- Quai Orban no 52, immeuble à appartements

- Rue de Robermont nos 114 à 120, 150 à 154

- Rue Sous-l’Eau no 45

- Rue Villette no 26

Autres sections

- Angleur :

- Rue Hector Denis no 36

- Rue Jules Verne no 2

- Rue Ovide Decroly nos 3, 9, 11, 13, 15, 40, 46, 69, 92, 102, 104, 106, 133, 137

- Rue Vaudrée no 87

- Bressoux :

- Rue de l’Armistice no 20

- Rue de Porto no 29

- Rue Raymond Geenen no 132

- Chênée :

- Boulevard de l’Ourthe no 41

- Grivegnée :

- Rue Belvaux no 157

- Rue du Bastion no 29

- Avenue des Coteaux nos 40 et 42

- Avenue de Péville nos 194 à 202, 205 à 209, 213, 215, 273

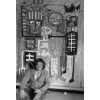

Art’n pepper Galerie partage ses coups de coeur artistiques depuis 2003

Séduite par la «matière» au sens large du terme, cette dernière est devenue le fil conducteur en ce qui concerne nos choix artistiques que nous défendons depuis 15 ans.

Notre Jardin

Sculptures extérieures sont à découvrir au bord de notre étangs de baignade, suspendues aux arbres ou mises en scène dans les massifs de fleurs et autres espaces verts.

Diverses installations comme les hôtels d’insecte, murs secs, potagers en hauteurs, étangs de baignade sont également de belles sources d’idées pour vos aménagements futurs.

Nous ouvrons le jardin et parc de sculptures au mois d’aout, tous les dimanches et le 15 août. Egalement tout le reste de l’année, en semaine ou week-end sur rendez-vous.

La Art Studio Gallery propose un regard jeune et audacieux sur la création artistique contemporaine belge et internationale.

La Art Studio gallery est un espace d’exposition de talents d’ici et d’ailleurs en matière d’arts plastiques, visuels et de l’espace.

Située au cœur de Liège, à deux pas de l’Académie des Beaux-Arts, du Musée de la Vie Wallonne et de la gare de Liège-Saint-Lambert, la Art Studio gallery propose un regard jeune et audacieux sur la création artistique contemporaine belge et internationale. Cet espace, abrité dans une accueillante maison du XVIIIe siècle, a pour raison d’être l’exposition et la promotion d’œuvres d’art actuelles.

La programmation de la galerie, représentative de tous les courants artistiques actuels, permet au public de découvrir de jeunes artistes et des artistes confirmés belges et internationaux.

Artbee, à Liège, c’est un atelier de conservation et de restauration pour vos œuvres d’art, peint

Nous sommes une ASBL (en constitution) qui promeut l’Art et la Culture, sous quelque forme qu’elle soit, en aidant principalement chaque être dans la pratique d’une activité dédiée.

Yawa est un studio de création de céramique et de sculpture.

Yawa présente des créations unique

Musée de la bière et du péket, caves à bières très spéciales, locations de salles, boutique du terroir et bien d’autres choses encore…

B3 – Centre de ressources et de créativité de la Province de Liège

Durée : +- 3h. Parcours de 10 km – niveau de difficulté : moyenne

P.A.F. : 3 €

Guide : Brigitte Piérart

Lieu culturel autogéré, l’asbl Barricade entend lutter contre les inégalités et violences produites par les systèmes et imaginaires de dominations, en faisant le pari de l’émancipation individuelle et collective comme outil de résistance.

La basilique Saint-Martin est un édifice religieux catholique sis sur le Publémont, à Liège, en Belgique. Un édifice roman du xe siècle, déjà connu comme collégiale Saint-Martin1, est remplacé par une nouvelle église de style gothique au xvie siècle. Elle est l’une des sept anciennes collégiales liégeoises.

Dans la première église fut célébrée pour la première fois, en 1246, la Fête-Dieu. Étant donnée l’importance historique de cet événement, encore aujourd’hui commémoré annuellement, la collégiale fut élevée au rang de basilique mineure en 1886.

Pour plus d’infos :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique_Saint-Martin_de_Li%C3%A8ge

Pays de Liège (bateau)

Le Pays de Liège est un bateau à passagers (ou bateau-promenade) qui propose des croisières de quelques heures à une journée, sur la Meuse et sur le canal Albert en province de Liège.

Embarquez pour une croisière au fil de l’eau

Le bateau « Le Pays de Liège », 208 places assises réparties sur 2 ponts couverts avec en plus un pont promenade, vous dévoile les charmes de la Meuse. En journée ou en soirée, avec ou sans repas, laissez-vous embarquer au fil de l’eau pour un moment de détente original…

La Bibliothèque de la gourmandise est la plus importante bibliothèque de gastronomie de Belgique, avec plus de 17000 livres de cuisine et plusieurs milliers d’autres documents ; c’est une des plus grandes d’Europe sur ce thème avec ses ouvrages concernant l’alimentation, les arts de la table et le tabac, principalement en Europe et particulièrement en Belgique : bibliographies, histoire, recettes de tous les temps, économie domestique, chimie alimentaire, publicités, iconographie, littérature, musique, etc.

Pour assurer la pérennité de ce fonds qui constitue un outil essentiel pour les chercheurs, notre asbl a choisi de le transférer à l’asbl Centre de gastronomie Historique qui lance un nouveau projet : la création d’un Pôle de Recherche en Histoire de l’Alimentation : le PRHAlim

Un crowdfunding est lancé pour réunir les fonds nécessaires à la reprise de la collection et à sa réinstallation en région bruxelloise. Votre participation, si minime soit-elle, est la très bienvenue sur

La bibliothèque contient également des ouvrages concernant les arts anciens, la poste et la danse. Un fonds est consacré aux archives locales et à la littérature dialectale :

Pour plus d’infos :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que_et_mus%C3%A9e_de_la_Gourmandise

La bibliothèque communale est gérée par Madame Anne-Sophie Leroy, bibliothécaire-documentaliste graduée.

Elle fait partie du Réseau de la Lecture Publique de Hesbaye.

L’inscription et les emprunts sont gratuits jusqu’à 18 ans. Pour les lecteurs de plus de 18 ans, un droit d’inscription de 6 € par an est demandé, avec emprunts gratuits.

Chaque lecteur peut emprunter un maximum de 10 livres pour une période de 4 semaines, avec possibilité de prolongation des prêts.

Rendez-vous sur le site http://mabibli.be pour consulter la liste des titres disponibles, gérer votre compte, vérifier vos emprunts en cours ou prolonger vos prêts.

Les bibliothèques :

Lieux d’accueil, de rencontres, de partages et de découvertes, pour tous les âges et pour les rêves, pas moins de 8 bibliothèques sur le territoire des communes d’Aywaille, Comblain-au-Pont, Hamoir et Ferrières vous invitent à la lecture. On peut y flâner, chercher soi-même ce que l’on désire, lire un magazine sans être importuné…

Les bibliothèques sont accessibles à tous et gratuites jusqu’à 18 ans. Si vous avez plus de 18 ans, un droit d’inscription de 6 € vous sera demandé et donne accès aux 8 entités du réseau pendant un an.

Depuis juillet 2023, dans le cadre du Réseau Pass Bibliothèques de la Province de Liège, l’inscription dans l’une de nos bibliothèques donne également l’accès à toutes les bibliothèques du Pass (150 bibliothèques en Province de Liège). Infos sur http://www.mabibli.be

Chaque lecteur peut emprunter jusqu’à 15 documents en même temps pour une période de 4 semaines. Vous êtes dans l’impossibilité de rendre vos livres à temps ? Un petit coup de fil ou un mail et une prolongation vous sera accordée ! Quatre services sont disponibles dans nos bibliothèques : libre-accès adulte, section jeunesse, salle de lecture, accès EPN. Nous disposons également d’un catalogue en ligne accessible pour tous les lecteurs à l’adresse suivante : http://www.mabibli.be

Les bibliothèques possèdent chacune des collections impressionnantes et très diversifiées qu’elles mettent à votre disposition : littérature générale, best-sellers, documentaires pour petits et grands, bandes dessinées, albums, encyclopédies et dictionnaires, revues… Les trois implantations d’Aywaille, Harzé et Sougné-Remouchamps proposent également une belle sélection de romans en grands caractères pour un meilleur confort de lecture.

Si vous êtes, temporairement ou de manière permanente, dans l’impossibilité de vous rendre à la bibliothèque pour y choisir des livres, contactez l’équipe de la bibliothèque ! Les bibliothécaires pourront vous sélectionner des lectures et porter les ouvrages à votre domicile dans les jours qui suivent.

Des animations régulières ou ponctuelles font aussi partie du service que nous souhaitons vous offrir et n’ont d’autre but que de vous satisfaire. Animations thématiques lecture-bricolage : pour les enfants de 3 à 10 ans à chacune des vacances scolaires. Heure du conte « bébés » : pour les bambins de 6 mois à 3 ans, durant les vacances scolaires.

Catherine JAMAGNE, bibliothécaire responsable

Héléna CANEVE, Gaëlle COMMAS, Marine DETRY, Sylvie HERLINVAUX, bibliothécaires

04 384 78 82

La bibliothèque de Baelen accueille avec plaisir les grands, les petits et les moyens. Notre équipe est toujours prête à faire de son mieux pour répondre à vos demandes.

La bibliothèque de Fléron vous propose une large collection de livres pour tout âge et tout public

Notre bibliothèque communale, filiale du RLPH, vous accueille à Hollogne-sur-Geer.

Besoin d’idées de lecture? Envie de découvrir un jeu? Nécessité d’obtenir une info ou curieux de connaître les coulisses de notre bibliothèque? Vous êtes au bon endroit ! N’hésitez pas à interagir sur cette page, c’est aussi la vôtre…

Bienvenue sur la page Facebook des Bibliothèques communales de Theux.

Venez découvrir des milliers de livres et de jeux à emprunter!

Bienvenue sur la page Facebook de la Bibliothèque Pierre Perret !

Au plaisir de vous faire découvrir nos actualités.

La Bibliothèque communale vous accueille dans un cadre clair et chaleureux. Elle vous propose un choix agréable et diversifié de livres pour enfants, adolescents et adultes : romans, BD, ouvrages techniques ou de vulgarisation… mais également les journaux (La Meuse et Le Soir).

Afin de toujours mieux vous satisfaire et rencontrer vos demandes, elle se renouvelle et accroît ses collections : ainsi chaque année +/- 700 nouveaux bouquins sont mis à votre disposition.

Elle participe également au prêt-interbibliothèques (elle emprunte à d’autres bibliothèques des ouvrages qu’elle ne possède pas afin de les prêter à ses lecteurs) et pratique les réservations.

Elle accueille également les classes des écoles de l’entité engissoise et réalise pour celles-ci des animations.

La bibliothèque est ouverte à tous sans distinction, habitants du territoire communal comme de l’extérieur.

Pour une cotisation de 6 euros/an (dont sont exemptés les mineurs d’âge, étudiants, chômeurs et minimexés), un maximum de 10 livres à la fois vous est prêté pour 1 mois.

La Bibliothèque vous invite à partager ses trésors des livres pour vous détendre, vous cultiver ou vous informer…

Entièrement rénovée en mai 2012, la bibliothèque est située dans l’ancien hôtel de ville de Boncelles, à l’étage.

Des milliers de volumes et de revues sont en libre accès.

Animations réalisées à la bibliothèque : visites de classes avec les écoles avoisinantes.

Établie depuis l’été 2012 dans les nouveaux bâtiments de l’administration communale, la bibliothèque vous propose :

– une section adulte

– une section jeunesse

– une salle de lecture

Bienvenue sur la page facebook de la Bibliothèque de Thimister-Clermont

Pour prolonger vos médias, merci d’envoyer un MAIL à bibli.salledelecture@verviers.be. Votre demande sera traitée dans de plus brefs délais que via Facebook.

HORAIRE

Lundi : fermé

Mardi, Jeudi et Samedi : 10h-14h

Mercredi et Vendredi : 10h-18h

La Bibliothèque de Viemme est une petite bibliothèque de village qui compte quelques milliers de livres. Chaque année, nous achetons environ 300 nouveautés

Centre de recherche, de formation, de conservation et de documentation de la Fédération Wallonie-Brux

Fondée en 1592, la bibliothèque du Séminaire de Liège est à l’heure actuelle une des plus anciennes bibliothèques en activité en Belgique.

ATTENTION !!!

Horaire du samedi :

LA LUDOTHEQUE ouvre de 10h à 13h

la bibliothèque ouvre de 9h à 15h

Venez vous perdre dans nos rayons et découvrir les merveilles qui s’y trouvent ou même participer aux animations proposées par une équipe dynamique. La bibli, pour vous, avec vous, à tout âge!

Le Réseau des bibliothèques communales de Chaudfontaine est réparti en 3 implantations : Embourg, Beaufays et Vaux-sous-Chèvremont.

Le réseau de la lecture publique de Dison se compose de 3 bibliothèques : Dison, Ottomont et Village (Andrimont)

Bibliothèque d’Ottomont

Contact

Adresse

Rue Maurice Duesberg 154821 AndrimontBelgique

Horaires

Bibliothèque du Village

Contact

Adresse

Avenue du Centre 2694821 AndrimontBelgique

Horaires

Les bibliothèques communales de Remicourt vous accueillent :

le JEUDI de 16h à 17h à HODEIGE (Rue Joseph Corrin, 16) ; le SAMEDI de 9h à 11h à REMICOURT (Rue Jules Mélotte, 15) et de 11h15 à 12h15 à MOMALLE (Rue Joseph Désir, 2)

Réseau des bibliothèques de la commune de Flémalle. Il se compose de la bibliothèque de Flémalle centre et du bibliobus

Bibliothèques de Wanze, de Braives, Burdinne et de Héron (Réseau Burdinale-Mehaigne)

Le réseau des bibliothèques de Herstal compte 5 bibliothèques situées dans les différents quartiers et villages qui composent la Ville.

6 bibliothécaires constituent l’équipe :

Amélie, Denis, Margaux, Olivier, Stéphanie & Sophie!

Blegny-Mine est le nom d’un ancien charbonnage situé à Trembleur au nord-est de la ville de Liège, en Belgique (Région wallonne). Ce charbonnage appartenant anciennement à la Société anonyme des Charbonnages d’Argenteau.

Sa concession se situait à l’est de Liège et en aval de la ville dans la vallée de la Meuse sous les territoires des anciennes communes d’Argenteau, Cheratte, Feneur, Saint-Remy, Trembleur, Mortier et Dalhem, rassemblées dorénavant sur Visé, Blegny et Dalhem1,2.

La concession se trouvait au nord de celle de la Société anonyme des Charbonnages du Hasard.

Ce charbonnage fut le dernier du bassin liégeois à fermer ses portes. Ses activités commerciales et industrielles cessèrent en 1980 pour laisser place à un espace touristique et culturel.

À sa fermeture, le site minier comprenait deux puits, le puits Marie (234 m. de profondeur) et le puits No 1 (760 m. de profondeur), afin d’assurer la mise à fruit du gisement, la circulation des hommes et de la production, sans oublier la ventilation des galeries qui se répartissaient sur 7 étages (le dernier se situant à 530 m de profondeur). À partir de ces galeries, l’exploitation se faisait par la méthode de la « taille chassante » qui consiste à avancer parallèlement à la ligne de la plus grande pente de la veine de charbon. Ces veines pouvaient être exploitées jusqu’à une épaisseur minimum de 30 cm.

Une visite de la mine est aujourd’hui possible. Des guides anciens mineurs ou des guides professionnels vous mènent à travers une exploration des galeries à -30 et -60 mètres. La descente et la remontée sont opérées par l’ascenseur toujours en fonction du puits no 1. La visite se conclut par la découverte des installations de recette et de triage des charbons.

Le site de Blegny-Mine héberge également le CLADIC (Centre Liégeois d’Archives et de Documentation de l’Industrie Charbonnière), regroupant de la documentation et de nombreux fonds d’archives des charbonnages de la région.

Le site est accessible en transports en commun, depuis l’arrêt Route de Mortier à Trembleur, desservi quotidiennement par le bus 67 Liège – Visé.

L’endroit était associé à un train touristique, Li Trimbleu, dont l’exploitation a cessé après un accident mortel en 1991. A noter que le mot wallon «Trimbleu» ne signifie nullement «train bleu» comme l’imaginent certains touristes. «Trimbleu» est le mot wallon désignant le village de Trembleur.

Le site est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2012 lors de la 36e session du Comité du patrimoine mondial avec trois autres charbonnages de Wallonie comme sites miniers majeurs de Wallonie3. Il s’agit de l’unique site inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO situé en province de Liège.

Des débuts jusqu’à la fin du xixe siècle

Une des galeries visitable de la mine, avec une ancienne motrice diesel. On reconnait notamment cette motrice et ses wagons dans le film Marina de Stijn Coninx, pour lequel la mine a notamment servi de décors

Dans la région de Mortier et de Trembleur, les premières traces d’exploitation de houille remonteraient au xvie siècle4, sous l’impulsion des moines de l’Abbaye du Val-Dieu5, bien que le charbon de terre y soit connu depuis bien avant6,7.

En effet, les terrains houillers du Pays de Herve, et de Blegny en particulier, ont la particularité de se trouver à très faible profondeur, voire en affleurement pour certaines veines.

Au début du xviie siècle déjà, l’exploitation houillère au ban de Trembleur semble florissante8 à connaître le nombre d’actes passés à l’époque mentionnant la présence de houille, dans le cas de dédommagements ou de contrats d’exploitation : on trouve ainsi la trace d’exploitations de houille au lieu-dit Goméfosse9, entre Cortils et Trembleur, à la limite du bois de Trembleur9, ou à La Waide10. De plus, plusieurs familles entrent en relations d’affaire avec l’abbé de Val Dieu afin d’exploiter des veines de houille sur les terres de l’abbaye11. Ses moines exploitent d’ailleurs au lieu-dit Leval, sur Saint Remy, dès 166012,13.

Le monastère s’associe aussi plusieurs fois avec des membres de la famille Defrongteaux14.

C’est cependant la famille Corbesier, et plus particulièrement son patriarche Gaspar, qui va développer l’activité houillère de la région et ce, dès la fin du xviiie siècle.

Elle exploite depuis deux générations des houillères sur le territoire des communes d’Argenteau, Mortier, Saint-Remy et Trembleur. Cette famille possède également des parts dans plusieurs autres sociétés charbonnières telles que celles de Bonne-Foi-Homvent-Hareng, Cheratte, Housse, Wandre ou Xhendelesse.

À sa mort en 1809, Gaspar laisse cinq enfants15 : quatre fils et une fille. Trois d’entre eux, Jean, Philippe et Urbain, reprennent une partie de l’héritage paternel dans les houillères de la région et poursuivent l’extraction. Ils introduisent même deux demandes en maintenue et en extension de concessions en 1810 et 1818. Les aléas des successions de régimes retardent l’octroi de celles-ci, nommées « Argenteau » et « Trembleur », qui ne seront finalement accordées qu’en 184816.

À l’époque, les Corbesier possèdent plusieurs puits de mines, notamment le puits des Trois Frères, sur la commune de Trembleur, le puits Urbain, sans oublier celui de Bouhouille, ces deux derniers étant situés sur Saint-Remy. L’exploitation parait s’y dérouler de manière aléatoire : les puits sont tantôt en activité, tantôt abandonnés, avant d’être à nouveau aménagés et rouverts à l’extraction.

L’exploitation erratique est ainsi mise en exergue par le Corps des mines qui relève aussi des difficultés internes à l’entreprise « Corbesier Frères ». Trop éloignée des voies de communication, affrontant des conditions de gisement difficiles et une abondance des eaux d’infiltration, usant de méthodes d’exploitation discutables, exploitant par un nombre de sièges trop important ce qui nécessite l’emploi d’un personnel trop nombreux, la question de la survie de la société est soulignée par l’ingénieur des mines Auguste Ransy : « nous pensons d’ailleurs que nous sommes bien loin de l’époque où il deviendra nécessaire d’asseoir un grand siège d’exploitation dans la région méridionale non seulement sur Bouhouille mais aussi sur Trembleur. En effet, la localité que nous considérons est dépourvue de grandes voies de communication et ne renferme pas assez de consommateurs pour acheter le charbon qu’il serait nécessaire de tirer au jour pour assurer un bénéfice à l’exploitant. La houillère des Trois frères qui, sous ces rapports, est dans de meilleures conditions, ne parvient même pas à écouler la faible extraction qu’elle produit. Le magasin considérable de houille qui encombre aujourd’hui et depuis longtemps cet établissement en est la preuve17. »

Cette conclusion pessimiste ne dissuade nullement les frères Corbesier d’entamer le creusement de ce qui deviendra le puits Marie dès le premier semestre 184918. Le puits est maçonné et les bâtiments abritant le puits et les machines sont terminés en décembre de la même année. Le 24 juillet 185019, ils reçoivent l’autorisation d’installer deux machines à vapeur de 30 et 16 CV avec trois chaudières destinées à l’épuisement des eaux et à l’extraction. La profondeur du puits est portée à 88 mètres et on y monte une première belle-fleur.

Mais dix ans plus tard, le siège Marie n’est toujours pas en activité. En 1863, d’ailleurs, le puits est encore en avaleresse. Cela peut, du moins en partie, s’expliquer par les disparitions successives de Philippe et Jean Corbesier, en 1853 et 1854, et par les difficultés à rassembler les capitaux nécessaires à la continuité des travaux qui en auraient résulté.

Ce n’est qu’en août 1864 que l’ingénieur Deschamps mentionne finalement l’avancement de deux tailles, à partir du puits Marie, dans la couche Grande Fontaine à -170 mètres. Le puits atteint sa profondeur maximale, 236 mètres, et l’entreprise pense même construire un chemin de fer à la surface pour relier l’axe Liège-Maastricht.

Malheureusement, la mort d’Urbain Corbesier qui survient en 1867 reporte le projet. Gaspard Corbesiera prend le contrôle de l’exploitation et tente de relancer l’entreprise familiale. Pourtant, les activités ralentissent avant d’être finalement interrompues. En 1872, la houillère Marie est à l’abandon avant d’être mise en réserve l’année suivante. L’épuisement des eaux s’effectue par un autre puits, probablement le puits de Saint Remy (ou puits Hayoulle), ouvert plus tard, car les pompes du puits Marie sont inactives.

La relance s’engage finalement le 23 février 188220, date à laquelle se constitue la Société anonyme des charbonnages d’Argenteau-Trembleur. Bien que l’actionnariat se diversifie, il reste en grande partie dans le giron de la famille Corbesier. Gaspard Corbesier, qui est également bourgmestre d’Argenteau, devient président du Conseil d’administration.

Gaspard Corbesier se dit très confiant dans l’entreprise lorsqu’il conclut son rapport à l’assemblée générale ordinaire du 3 juillet 1882 : « nous marchons donc dans les conditions les plus rassurantes. Tout nous donne l’assurance que l’exercice prochain clôturera à notre entière satisfaction21. »

Comme pour confirmer ces propos, on agrandit une nouvelle fois le puits Marie en 1883, afin de pouvoir y installer deux chaudières neuves, un culbuteur ainsi qu’une machine d’extraction de 50 CV et une belle-fleur en provenance du charbonnage de Cheratte, où les travaux ont cessé depuis 1878.

L’année 1883 est aussi marquée par la réunion des deux concessions sous le nom d’Argenteau-Trembleur et par l’établissement de voies ferrées.

Malheureusement, la situation semble plus difficile que jamais : « l’exploitation y est tout à fait insignifiante22 » lit-on dans un rapport de l’ingénieur Van Scherpenzeel-Thim. La société ne se porte pas bien, même s’il est vrai qu’elle réalise des travaux d’aménagement très importants. En 1885, la démission du directeur, Dieudonné Dupont, entraîne la désignation de Gaspard Corbesier comme administrateur-délégué.

Quelques mois plus tard, le puits Marie est abandonné et, le 10 août 1887, la Société anonyme des charbonnages d’Argenteau-Trembleur est mise en liquidation.

Malgré un dernier sursaut en 1891 au cours duquel un ancien administrateur, Charles de Ponthière, rachète l’entreprise et tente vainement de remettre en route une activité viable, toute exploitation cesse à cause des eaux aux alentours de 1896 jusqu’au lendemain de la première guerre mondiale.

Au xxe siècle

À l’issue de la Grande Guerre, l’exploitation houillère est arrêtée depuis près de vingt ans dans la région de Trembleur lorsque Charles de Ponthière, ancien administrateur de la S.A. des charbonnages d’Argenteau-Trembleur et propriétaire du charbonnage ainsi que de sa concession, s’associe avec Alexandre Ausselet, un entrepreneur carolorégien déjà propriétaire de deux autres charbonnages à Tamines et à Villers-le-Bouillet.

Le 27 octobre 1919, ces deux associés, rejoints par un groupe d’industriels « courageux et énergiques, portés par l’enthousiasme de la reconstruction des dommages de la guerre23» et « attirés par la qualité extraordinaire de l’anthracite qu’on trouve dans cette concession24 », fondent, à Bruxelles, la Société anonyme des Charbonnages d’Argenteau.

La relance de l’exploitation

Dès 1920, l’entreprise réalise d’importants travaux de premier établissement. Ces travaux comprennent entre autres la réfection du puits Marie, la création de nouveaux étages d’exploitation, la construction d’accrochages, d’écuries et de salles de machines, l’achat de terrains, la construction de bâtiments, l’achat de machines et de moteurs, l’établissement d’installations électriques, sans oublier la réalisation de sondages et de recherches dans la concession ainsi que le creusement du puits No 1.

De 1920 à 1940

Le puits No 1

Le puits No 1 est foncé à l’aube des années 1920 jusqu’à la profondeur de cent septante mètres. Le creusement est réalisé à l’aide de mines et d’explosifs et la paroi intérieure est revêtue d’une maçonnerie en briques. Après une interruption en 1923, le fonçage reprend l’année suivante mais il faut attendre 1929 pour atteindre le niveau de deux cent trente-quatre mètres.

À la fin du mois de décembre 1925, une importante crue frappe la région liégeoise provoquant l’inondation de la vallée mais également l’ennoyage du charbonnage d’Argenteau par suite de la coupure d’alimentation électrique en provenance de la centrale de Bressoux, propriété de la Société intercommunale belge d’électricité. Cet incident a d’importantes conséquences sur la production de l’année 1926 qui enregistre une chute de près de 10 000 tonnes par rapport à 1925 ! L’année suivante, la société connaît de nouveaux déboires de production : c’est une « grande grève25 » de deux mois qui en est à l’origine.

Le puits No 1 est équipé d’une machine d’extraction électrique, toujours en cours de montage en 1927 : « les travaux sont abandonnés depuis de nombreux mois. Les dispositifs de freinage ne sont pas encore installés26. » La garniture du puits se poursuit cependant : on l’équipe de garde-corps, d’un guidonnage, d’une passerelle et d’un escalier autour de la recette.

Étonnamment, la crise de 1929 ne ralentit pas la production. Ce succès est redevable à la qualité exceptionnelle du charbon produit par les veines dites des 7 poignées et des 15 poignées.

Malheureusement, l’entreprise perd la trace de ces deux veines peu de temps après, ce qui provoque une nouvelle diminution des résultats d’extraction. Comme la prospection n’offre aucune réserve nouvelle, un premier projet de fermeture voit le jour vers 1934-193725 .

Cependant, c’est sans compter le « flair du jeune ingénieur Jacques Ausselet23 », fils d’Alexandre Ausselet, et le hasard (« ne dit-on pas que son intuition fut confirmée par un pendule23»), conjugués aux recherches plus conventionnelles et aux études du gisement qui permettent finalement de retrouver des veines qui assureront l’exploitation jusqu’en 1980.

La paire

Les aménagements en surface ne se limitent pas au Puits No 1. Le terrain entourant l’orifice du bure fait lui aussi l’objet de lourds travaux. Entre 1922 et 1923, l’entreprise se lance dans une politique d’acquisition de parcelles en vue de l’installation de la nouvelle paire, de son nivellement et de l’agrandissement progressif du terril.

Les propriétaires du charbonnage décident d’utiliser « la terre et l’argile des morts terrains pour fabriquer des briques et construire tous les bâtiments23 ». Pour ce faire, ils obtiennent diverses autorisations d’établissement de briqueteries temporaires entre 1920 et 1923. De ces constructions, il subsiste encore le magasin, la forge (tous deux transformés en hall d’accueil et en vestiaires) et une partie des anciens bureaux, rachetés dès la fermeture par un particulier.

Le puits Marie

Le puits Marie est en travaux jusqu’en 1923. On y place entre autres les compresseurs en ligne Lebeau et François, que l’on peut toujours voir aujourd’hui. En attendant la mise en service du puits No 1, il est toujours utilisé comme puits d’entrée d’air et sert à la translation du personnel ainsi qu’à l’évacuation des produits grâce à une nouvelle machine d’extraction à vapeur fabriquée par les Établissements Beer de Jemeppe-sur-Meuse et installée en 1924. Le bâtiment subit plusieurs modifications consistant en des agrandissements successifs.

De 1940 à 1980

Le 10 mai 1940, l’extraction est brutalement arrêtée par la destruction de la tour d’extraction du puits No 1 par l’Armée Belge et le pilonnage des installations de surface lors des échanges d’artillerie entre Allemands et Belges. Seul le puits Marie en sort épargné.

« Nous sommes le seul charbonnage de Belgique où une telle destruction a été opérée par l’Armée. Nous n’en connaissons pas les raisons27. » L’armée belge craint que la tour d’extraction, située à trois kilomètres à vol d’oiseau du fort de Barchon, ne serve de point d’observation pour les Allemands. Elle procède alors à la destruction de la tour du charbonnage, « en faisant sauter de grosses charges d’explosifs placées contre les montants en béton de la tour28», et du clocher de l’église Sainte-Gertrude de Blegny.

La puissance des explosions au charbonnage est telle qu’elle touche irrémédiablement la plupart des installations de surface : triage, lavoir, lampisterie, ateliers, magasins, bains-douches, sous-station électrique, bureau, etc.

Faute d’alimentation électrique, les installations d’exhaure cessent de fonctionner et laissent les eaux envahir les chantiers souterrains, jusqu’au niveau de 170 mètres.

Après la destruction des infrastructures, le travail reprend durant les mois de juillet et août par le déblayage de la surface et l’enrayement de l’inondation des puits et des galeries.

La reconstruction proprement dite débute en juin 1942 par l’érection d’une nouvelle tour d’extraction et ce, malgré l’absence d’autorisation des Allemands et les nombreuses difficultés pour se procurer le matériel nécessaire.

Durant la réfection du puits No 1, on installe sur le puits d’aérage du puits Marie, un treuil d’extraction électrique qui permet de faire descendre deux cages au niveau 170 mètres. Cette installation sert à la translation des pompiers et à l’exécution de travaux de recarrage et d’entretien.

Cependant, l’extraction reste nulle. Les dirigeants choisissent la voie de la résistance économique. « S’ils avaient tout fait pour sauver l’outil, ils mirent autant d’ardeur à ne pas exploiter pour le compte de l’ennemi29 ! » C’est parce qu’il est finalement menacé de déportation que Jacques Ausselet se résigne à relancer la production en 1944, en la limitant toutefois entre 25 et 30 tonnes par jour, soit dix fois moins qu’avant-guerre. Une installation de triage manuel, toujours visible aujourd’hui, est placée sur la paire, dans l’attente de l’établissement d’un nouveau triage-lavoir.

Entretemps, Jean Ausselet, son frère, procède à l’engagement de personnel en nombre supérieur à celui nécessité par la production afin d’éviter les départs d’ouvriers vers les usines et fermes du Reich.

Après la seconde guerre mondiale, la grande reconstruction étant terminée, le charbonnage décide l’approfondissement du puits. Le 27 juillet 1956, le niveau bas de l’avaleresse atteint 459 mètres et, le 15 janvier 1960, le creusement atteint la cote maximale de 760 mètres. On exploite ainsi par les niveaux de 85, 170, 234, 300, 350, 430 et 530 mètres.

Le triage-lavoir et la recette

Parallèlement à l’érection de la nouvelle tour d’extraction, la reconstruction du triage débute en 1942. Les piliers en béton de la recette et du triage sont coulés entre septembre 1943 et mai 1944. L’étage de la recette est aménagé fin 1945.

Le nouveau triage-lavoir est opérationnel dès décembre 1946. Celui-ci est agrandi en 1948 et en 1955-1956, par la société Evence-Coppée de Bruxelles. Il fonctionne d’abord à l’argile, puis à l’eau lourde (eau + magnétite) à partir de 1956.

En 1972, l’étude d’un nouveau lavoir à poussier est entreprise et sa construction est réalisée en 1973 par l’entreprise Donnay de Blegny. En 1975, le lavoir est opérationnel.

Les terrils

Le premier terril, dit vieux terril ou ancien terril, est constitué après 1920. Christine Wirtgen précise qu’il est « né en 192530 » et « a été chargé jusque 1940 environ. Brûlé, il est recouvert d’une végétation partiellement naturelle, partiellement plantée par l’exploitant30 ».

Un abri pour le treuil de la mise à terril est construit en 1928. Une première mise à terril est placée en 1929 et des terrains sont achetés en vue de l’extension du terril en 1934.

Une nouvelle mise à terril est construite en 1943, équipée de skips. Elle permet la constitution du deuxième terril, alimenté jusqu’aux derniers jours de l’exploitation.

« Le nouveau terril déborde sur l’ancien. Sa forme tronquée est due à l’échéance de la fermeture qui plana sur le charbonnage à partir de 1975 et qui l’empêcha de se développer normalement. Effectivement, la machine de la mise à terril ne pouvait pas tirer les wagonnets sur une pente plus forte. Comme il n’était pas possible d’amortir une nouvelle installation en 5-6 ans, la direction choisit d’étaler le terril29.»

L’entrée

Le portique d’entrée remonte à 1954. Il est construit en moellons et en béton. Dessinés par l’architecte Cerfontaine, les plans prévoient initialement le placement de la guérite à droite du portique.

Dans les années 1970 (?), l’arc de béton coiffant la grille principale est coupé en raison de l’évolution de la taille des camions : il leur devenait en effet impossible de pouvoir passer sous le portique.

La laverie

Un arrêté royal du 3 mars 1975 impose aux industries extractives la généralisation de la fourniture de vêtements de travail pour chaque ouvrier. Pour s’y conformer, le charbonnage d’Argenteau envisage la construction d’un bâtiment « pour le stockage des vêtements de travail que nous devons distribuer à partir du 1er janvier 197631. »

Le charbonnage fait appel à l’entreprise Herman Palmans à Dalhem pour l’érection de la nouvelle bâtisse, parée à l’extérieur de dalles SIPOREX.

Reconversion

Dans les années 1960, le Ministère des affaires économiques mène des recherches de reconversion pour les sites industriels – y compris charbonniers – et pour le reclassement du personnel. Des brochures à destination d’investisseurs potentiels sont éditées et mettent en valeur les avantages que des sites désaffectés « offrent pour l’implantation d’industries nouvelles32 ». Malheureusement pour le charbonnage de Trembleur, son site n’est pas retenu dans l’édition qui sort de presse en 1970.

La loi sur l’expansion économique du 30 décembre 1970b donne une nouvelle chance au charbonnage de s’inscrire dans une démarche de reconversion, d’autant plus que les autorités semblent disposées à accorder « un préjugé favorable aux régions charbonnières33 ». Sans plus de succès.

Au niveau de la production, l’année 1970 représente un record pour la houillère de Trembleur. Cette performance arrive à point, au moment où les responsables politiques s’apprêtent à programmer de nouvelles fermetures. Grâce à sa production de 1970, le 13 février 1975, le Comité ministériel de coordination économique et sociale décide d’arrêter toute subvention au charbonnage à la date du 31 mars 1980. Il est ainsi le dernier siège du bassin de Liège à fermer ses portes.

Entretemps, des pistes de reconversion sont étudiées : exploitation du terril, utilisation du triage-lavoir, reconversion touristique. Jacques Ausselet s’adresse à l’ingénieur Modeste Petitjean de l’Administration des Mines afin qu’il étudie les solutions envisagées. L’étude conclut à des perspectives peu encourageantes. Jacques Ausselet se tourne alors vers Jean Defer, directeur des travaux, qui a déjà défendu l’idée d’une reconversion touristique. Et, de fait, depuis 1973, le charbonnage accueille un embryon d’activité touristique, connu sous le nom du Trimbleu, qui s’appuie sur l’exploitation de l’ancienne ligne vicinale Trembleur-Warsage. Jacques Ausselet charge Jean Defer de finaliser une reprise par la Province de Liège, sur base de la proposition formulée en 1976 par son Gouverneur de l’époque, Gilbert Mottard, de conserver un signe de l’attachement de la région à la houillerie.

Ce projet est avalisé par le Conseil provincial et la Députation permanente de la Province de Liège le 13 mars 1980 et ne s’arrête pas à la conservation du site charbonnier mais vise également à l’exploitation touristique des travaux souterrains.

Les premières visites se font aux étages « historiques » de 170 et 234 mètres. Mais l’affluence des eaux due à l’arrêt du pompage des charbonnages avoisinants et à la croissance des précipitations depuis 1977 pèse sur la santé financière du projet.

Le projet est revu dès 1981 et un nouveau circuit voit le jour deux années plus tard après quelques mois de fermeture de la mine au public. Il permet les visites aux étages de 30 et 60 mètres en empruntant toujours le puits No 1. Un nouveau puits d’aérage est aménagé derrière les anciens bureaux, entraînant la fermeture irrémédiable et le remblayage du Puits-Marie. Depuis les années 1990, le domaine touristique de Blegny-Mine s’est sans cesse amélioré et développé dans son offre touristique. En 2020, on peut citer: plusieurs visites guidées et quotidiennes de la mine, un vaste parking de 200 places, une boutique de souvenirs et cadeaux, un restaurant ouvert tous les jours, une terrasse en été, une grande plaine de jeux pour enfants, un tortillard pour promener les touristes à la découverte de la région, et un circuit de promenade pour piétons, cavaliers et cyclistes (parcours de l’ancien train touristique).

Une maison de culture contemporaine. Le mitoyen de l’atelier Mano, maison d’architecture. Un parcours où les deux maisons communiquent. Surtout un désir, une audace, une envie. L’envie de faire découvrir des artistes. Les artistes s’exprimeront dans douze pièces pour partager, faire comprendre, donner à voir…

Le « Val Mosan », bateau touristique de Huy (province de Liège), propose des croisières culturelles, navettes, croisières gourmandes,…

Pour toute demande ou information, merci de vous adresser à info@bucolique.be.

La montagne Bueren se fleurit durant quelques jours : faites la découverte magique du cœur historique de la Cité Ardente. Une biennale à ne pas manquer à Liège !

Nouvelle édition durant laquelle la Montagne de Bueren sera littéralement « envahie » par des milliers de fleurs. Tous les deux ans, les marches se voient parées d’une splendide et spectaculaire fresque florale.

Des escaliers chargés d’Histoire

Construit en 1875, l’escalier monumental de Bueren relie, pour rappel, le centre historique de Liège à sa citadelle et évoque la » bataille des 600 Franchimontois » qui, guidés par Vincent de Bueren, défendirent Liège contre Charles le Téméraire.

Les escaliers de Bueren, à Liège, ont été élus « escaliers les plus extrêmes du monde » par le magazine américain en ligne Huffington Post en septembre 2013, devant les célèbres temples d’Angkor , au Cambodge !

Bueren en fleurs…et en chiffres

Pas moins de 22.300 plantes annuelles (5.500 de plus que lors de la 1ère édition) réparties en 7.400 contenants seront nécessaires à la réalisation du tableau floral.

80 agents mobilisés durant les 2 jours de mise en place (6/6 et 7/6 de 8h30 à 16h).

Historique:

« La Bouch’rit » est un des cafés-théâtres liégeois. Il a été créé en 2001 par l’association de 3 personnes dont le directeur Christophe Locicero. En 15 ans d’existence, la popularité n’a pas diminué. Situé dans la rue commerçante Saint-Gilles, il est à la vue de nombreux passants et tire ainsi avantage de son emplacement.

Inspiré du concept français, c’est un petit théâtre où il est possible de boire un verre ou de manger un repas. Le prix du spectacle étant distinct de celui du repas, il n’est donc pas obligatoire de consommer.

Composée de 100 places réparties en 4 petites rangées proches, la salle procure un cadre assez restreint qui les oblige à s’adapter. C’est pourquoi les moyens techniques et le nombre d’acteurs sur scène sont très limités.

Cathédrale Saint-Paul de Liège

La cathédrale Saint-Paul de Liège fait partie du patrimoine religieux de Liège. Fondée au xe siècle, elle est reconstruite du xiiie au xve siècle et restaurée au milieu du xixe siècle. Elle devient cathédrale au xixe siècle en raison de la destruction de la cathédrale Saint-Lambert en 1795. Une nouvelle restauration est entamée durant les années 2010.

Historique

La légende

L’intérieur, chef d’œuvre du gothique mosan, est tout en lignes pures et d’une grande légèreté. L’élégante sobriété de la pierre bleue de Meuse est rehaussée au niveau des arcs par le tuffeau jaune d’or de Maastricht et le calcaire jaune de Lorraine. Les voutains sont peints de somptueux rinceaux du xvie siècle. L’église apparaît ainsi comme une « enluminure de pierre »1.

L’évêque Éracle venait de jeter les fondements de l’église Saint-Martin, lorsqu’il conçut le projet d’en élever en même temps une autre, dédiée à saint Paul. Seulement il était fort embarrassé de savoir le lieu le plus convenable à ses desseins, lorsque l’apôtre vint heureusement à son aide.

C’était pendant une belle nuit du mois de juillet; il avait fait une chaleur étouffante, et l’évêque, plongé dans un profond sommeil, se reposait des fatigues de la journée, lorsque, tout à coup, il eut une vision — on sait qu’Éracle en eut plus d’une en sa vie —, saint Paul se dressa devant lui, et, le regardant d’un air bienveillant : « Demain, lui dit-il, demain, mon fils, tu reconnaîtras facilement la place où je désire voir bâtir une église en mon honneur… ». Puis il disparut !

En effet, assure la tradition, le lendemain une neige épaisse couvrait la terre ; un espace de terrain d’une certaine étendue, et situé dans l’Isle, délimité par le bras de la Meuse appelé Sauvenière, en était seul exempt. Au milieu de la place désignée par saint Paul s’élevait une chapelle dédiée au pape Calixte Ier et qui datait des premiers temps de la Cité de Liège ; l’évêque traça aussitôt l’enceinte du nouveau sanctuaire, et y enferma la chapelle2.

Origine et érections

Chapelle Saint-Germain

En 967, l’évêque Éracle construisit cette église sur l’emplacement de l’église Saint-Germain bâtie en 833 par l’évêque Pirard à l’endroit où se trouvait une chapelle primitivement dédiée à saint Germain et fondée en 785 par Radulphe des Prez3. La basilique n’était élevée que jusqu’aux fenêtres lorsque Éracle mourut.

Éracle4,5 institua un collège de vingt chanoines auxquels Notger, qui acheva le bâtiment commencé par son prédécesseur, en ajouta dix autres.

Chapelle Saint-Calixte

Le hameau formé sur l’île s’était rapidement agrandi, à tel point qu’on dut construire une seconde chapelle à peu de distance de la première6: elle fut dédiée à Calixte Ier, pape et martyr. Les chroniqueurs attribuent sa fondation à Pirard 36e évêque de Liège et ajoutent qu’il y établit douze Bénédictins, seul ordre existant alors dans le pays de Liège7,8.

Collégiale Saint-Paul

Ce fut à son retour de Cologne, où il avait assisté aux obsèques de Brunon, archevêque de cette ville et vicaire de l’empire, qu’Éracle conçut le projet de construire une église en l’honneur de saint Paul9.

Premières dotations

Très peu d’informations subsistent quant aux biens dont Éracle dota le collège de vingt chanoines qu’il avait créé10. Il paraît cependant que l’évêque donne les dîmes de l’église de Lixhe (canton de Glons): ce qui est certain, c’est que la collation de cette église, qui fut érigée en paroisse vers l’an 1200, appartint au chapitre de Saint-Paul jusqu’à sa suppression par les Français, le 27 novembre 1797.

Notger consacra solennellement cette église le 7 mai 972 : deux autels y furent dédiés à Saint-Germain et à Saint-Calixte, en souvenir du culte rendu auparavant à ces deux saints, dans les chapelles qui leur avaient été vouées. Notger ayant pris la forteresse de Chèvremont, le 21 avril 980, la détruisit de fond en comble et démolit les églises qui s’y trouvaient. L’une d’entre elles, dédiée à saint Capraise, possédait un collège de dix prêtres ; l’évêque les réunit aux vingt chanoines de Saint-Paul et porta ainsi leur nombre à trente. Tous les biens, les rentes et les dîmes de Saint-Capraise furent transférés à la nouvelle collégiale, à laquelle Notger donna la cloche appelée Dardar, provenant également de Chèvremontnote 1.

Le comte Frédelon, cède l’église de Hamal dont l’anniversaire avait lieu le 27 août.

Bervesende, une veuve, donna l’église de Jodoigne ; son anniversaire se célébrait le 30 août.

Premiers prévôts et doyens connus

Godescalc[modifier | modifier le code]

La première mention authentique d’un Doyen et d’un Prévôt de Saint-Paul se rencontre dans une pièce de l’an 1083, extraite du cartulaire de cette Collégiale11. Il y est question de dommages causés dans l’alleu de Nandrin, propriété du chapitre, par Giselbert, comte de Clermont, et son complice Frédelon. L’évêque Henri de Verdun embrassa la défense des droits de l’Église ; et afin de les sauvegarder à l’avenir, l’avouerie de l’alleu de Nandrin fut confiée à un seigneur appelé Conon. Cette cérémonie eut lieu dans le temple même, le jour de la fête de Saint-Paul12.

Une pièce de l’année suivante atteste l’existence d’un cloître à cette époque et que les confrères de Saint-Paul portaient le nom de chanoines13.

En 1086, Godescalc institua plusieurs bénéfices (Eleemosynœ ou Prebetidulœ). Ils furent longtemps connus sous le titre de prébendes de Wouteringhen ou Wohange. Cette année encore, il fonda l’autel des saints Jean-Baptiste et Nicolas et de sainte Marie-Madeleine. C’est le plus ancien établissement d’un bénéfice simple qui nous soit parvenunote 2.

En 1101, le doyen Godescalc fut élevé à la dignité d’archidiacre de Liège, et décéda peu de temps après.

Waselin[modifier | modifier le code]

La collégiale voit, en 1106, s’adjoindre à ses propriétés une partie du territoire de Fragnée, acquis et partagé par Obert entre les églises du clergé secondaire14. Pour fonder son anniversaire, le 24 mars 1113, Wazelin fit donation à Saint-Paul de sa demeure avec toutes ses dépendances note 3.

Ce dernier loua les dîmes de l’église de Wendeshem moyennant une rente de 5 marcs de bon argent payable à Liègenote 4.

Nouvelles donations

Godefroid, comte de Louvain, en 1135, céda généreusement au chapitre de la collégiale les dîmes de la ville de Weert et de son territoire inculte ou cultivénote 5.

En 1182, le doyen Henri fait don de l’église paroissiale de Laminne au chapitre qui en conservera la collation jusqu’à sa suppression par la convention nationale le 20 mars 1797. Il lègue ensuite à la collégiale la terre d’Hodimont15

Ebalus devient doyen en 1185: la même année, une lettre parle de la cession de l’église de Hermalle-sous-Huy, faite à l’abbaye de Flônenote 6. Il donne à la collégiale l’église de Lavoir, consacrée à saint Hubert, dont le chapitre de Saint-Paul garda la collation jusqu’en 1797note 7.

Le pape Célestin III, par un diplôme (s) donné à Rome, le 14 avril 1188, confirme à l’église de Liége toutes ses possessions16.

Le doyen Jonas donne à la collégiale l’église de Saint-Georges et celle de Verlaine dédiée à saint Remy dès 1198.

Fondation du Val-Benoit et du Val des écoliers

Othon Des Prez, élu doyen va fonder, en 1220, sur la rive gauche de la Meuse, à une demi-lieue de la ville, le couvent du Sart, qui, cinq ans plus tard, perdra ce nom pour prendre celui du Val-Benoît, lorsque le cardinal-légat Conrad, évêque de Porto, en consacra l’église, le jour de la Pentecôte17.Il érigea ensuite à Liège le prieuré du Val-Notre-Dame, dans un endroit appelé alors Gravière, (aujourd’hui La Gravioule) et à Saint-Martin-en-Ile, il élève et dote, de ses propres deniers, un autel en l’honneur de saint Thomas de Cantorbérynote 8.

Nouvelle collégiale

Entravée probablement par la pénurie de fonds, l’érection du nouveau bâtiment ne progressait qu’avec lenteur. La tour paraît avoir été finie la première ; en 1275 le doyen Guillaume de Fraynoir y fait suspendre deux grosses cloches données par lui : l’une, en l’honneur du saint Patron de l’église, reçut le nom de Paula, l’autre celui de Concordia, nom de la mère de cet apôtre. Coulées au mois de juin 127518, elles annonçaient les offices célébrés par le doyen. La seconde de ces cloches, Concordia, sonnait toujours au xixe siècle ; elle sonne le ré des orgues et portait une inscription en lettres gothiques.

Consécration

Gravure de la collégiale Saint-Paul dans les années 1730 (par Remacle Le Loup).

Tout nous porte à croire que la reconstruction de la collégiale était fort avancée en 1289 ; en effet, le 11 avril, eurent lieu à la fois la consécration de l’église et la bénédiction des autels ; solennités célébrées par les deux suffragants de Liège, Edmont, évêque de Courlande en Livonie, et le frère Bonaventure, de l’ordre de Citeaux, évêque de Céanote 9.

Inondations, incendies et tremblement de terre

Inondations

Les charbonnages entourant Liège depuis le haut Moyen Âge, malgré l’interdiction de creuser sous la ville qui ne fut pas toujours respectée, creusant en aval et en amont ont eu pour conséquence de faire de Liège une cuvette et plus tard une digue. Malgré les remparts, les inondations se succédèrent de siècle en siècle.

Le 4 janvier 1374, la Meuse grossit tellement que le quartier de l’île fut envahi par les eaux et la collégiale Saint-Paul entièrement inondée au point qu’on ne pouvait y pénétrer qu’en bateau.

Le 28 janvier 1408, une inondation détériora aussi les livres et les bijoux dans la crypte, une partie des chartes, les livres, les ornements de la collégiale conservés dans la trésorerie, pour éviter de semblables désastres le sol de la nouvelle librairie est exhaussé et l’on y entre depuis par quelques marches.

Une forte inondation eut lieu en 1464. La neige était tombée en abondance durant plusieurs jours avant la fête de saint Capraise, les pluies qui suivirent amenèrent une telle crue que le lendemain de la fête de sainte Élisabeth, les flots gonflés de la Meuse menaçaient d’envahir la collégiale. Les chanoines n’eurent que le temps de faire boucher la porte à l’aide d’une sorte de digue et durent acheter un bateau pour aller aux matines. Ils usèrent du même moyen pour assister aux heures jusqu’au 23 novembre date à partir de laquelle ils purent se rendre à pied sec aux offices.

Le 7 février 1571 par suite d’une inondation l’eau s’éleva à une hauteur de 6,40 mètre. Le souvenir de ce débordement est conservé par le chronogramme suivant gravé sur le pilier droit du fond de la collégiale à côté du jubé. Le trait indiquant la hauteur de l’eau est à 0,84 cm du niveau actuel du pavé.

- aLto Mosa LoCo CresCens hVC appVLIt VsqVe

Le 15 janvier 1643, l’inondation qui emporta le Pont des Arches couvrit le quartier de l’Île et causa d’immenses dégâts. Les eaux de la Meuse s’élevèrent dans l’église Saint-Paul à 1,35 mètre au-dessus du pavé actuel Le souvenir de cet événement est rappelé par le chronogramme suivant gravé sur le pilier qui soutient la tour à droite du jubé.

- aLtIVs eXpanso fLVMIne DVXIt aqVas

Une plaque métallique datée de 1926 se trouve à droite de l’entrée de la cathédrale signalant la hauteur de l’eau lors de la dernière inondation. Depuis l’installation du démergement récupérant l’eau des araines et des égouts en aval et en amont, plus aucune inondation ne s’est produite.

Incendies[modifier | modifier le code]

Pendant la nuit du 6 avril 1456, un incendie éclata dans la chambre où couchait le recteur des écoles. Il fut heureusement sans conséquences.

Tremblement de terre

Le 24 décembre 1755 vers 4 heures de l’après dîner, on ressentit à Liège des secousses de tremblement de terre qui se répétèrent un quart d’heure avant minuit puis quelques minutes plus tardnote 10. Le tremblement de terre de 1983 a fait bouger les pinacles, certains ont dû être attachés19.

Nouvelles acquisitions

En 1460, le chapitre acquit certains immeubles de l’abbaye du Val-Saint-Lambert situés dans les villages de Ramet et d’Yvoz moyennant 100 muids d’épeautre à fournir annuellement. En outre il s’engageait à servir une rente à l’église de Saint-Servais de Maastricht en acquittement d’un droit de relief.

Fin des travaux et peintures de Lambert Lombart

Jean Del Cour : statue en tilleul de Saint-Jean Baptiste, datée de 1682, provenant de l’église Saint-Jean Baptiste en Féronstrée

Lambert Lombart[modifier | modifier le code]

En 1528 et 1529, on exécuta plusieurs travaux entre autres des peintures qui d’après un manuscrit sont l’ouvrage de Lambert Lombard et de ses élèves.

Verrière

En 1530 par la munificence de Léon d’Oultres la collégiale s’enrichit de la grande verrière éclairant au midi le bras gauche du transept. Cette fenêtre échappa aux ravages de la révolution française. Celle qui lui faisait face fut au contraire complètement détruite en 179420,21.

Fenêtres

En 1557 et 1558, de grands travaux furent encore exécutés sur l’église. Ainsi on trouve la première date sur la fenêtre centrale du côté Sud et sur la voûte en face de la grande nef; elle indique probablement l’époque de la construction ou de la réparation des fenêtres de ce côté. La seconde est sur la fenêtre correspondante du côté Nordnote 11.

Portail ouest

La construction du portail ouest sous la tour est attribuée au doyen Thomas Stouten (1556 à 1564): le fronton de ce portail est décoré des armes de Corneille de Berg qui succéda à Erard de La Marck mort le 16 février 1538 et de Robert qui régna de 1557 à 1564.

Imprimerie

Le nom du doyen Jean Stouten (1566-1604) se rattache à l’introduction de l’imprimerie à Liége. Le premier livre édité dans la Cité est le Breviarium in usum venerabilis ecclesiœ collegiatœ Sti Pauli Leodiensis sorti des presses de Gautier Morberius, premier imprimeur liégeoisnote 12.

L’église actuelle commencée en 1289, reconstruite en 1528 et achevée en 1557.

Le Christ de Del Cour

Après la destruction de la dardanelle élevée sur le Pont des Arches en 1790, le Christ qui se trouvait au-dessus de cette tour depuis 1663, œuvre de Jean Del Cour y fut transféré. Il surmonte depuis 1861 la porte d’entrée intérieure.

Révolution française

Après la bataille de Jemmapes, les Français poursuivirent l’armée impériale et entrèrent à Liège. La collégiale Saint-Paul est choisi pour servir d’écurie et d’abattoir et est donc presque complètement dévastée. Le chapitre de Saint-Paul subit le sort réservé aux autres édifices du culte par les vandales révolutionnaires : après avoir pillé le bâtiment, enlevé tous les métaux, détruit les principales verrières dont le plomb servit à fondre des balles, vendu à l’encan le mobilier, ils y installèrent une boucherie à leur usage ; les cloîtres étaient changés en étables22

Le calme rétabli par le triomphe des Impériaux ne fut pas de longue durée. Le 17 juillet 1794, les armées de la convention rentrent à Liège et la principauté fut annexée à la France. Le 10 décembre suivant, le Directoire exécutif décréta un emprunt de 600 millions pour faire face aux frais de la guerrenote 13.

De la Collégiale à la Cathédrale

Elle était à l’origine une des sept collégiales liégeoises (Saint-Pierre, Sainte-Croix, Saint-Paul, Saint-Jean, Saint-Denis, Saint-Martin, Saint-Barthélemy).

En 180223, l’ancienne collégiale fut érigée en cathédrale et en 1805, on y transporte les orgues de l’ancienne collégiale Saint-Pierre et la plupart des trésors de Saint-Lambert.

Retour des reliques

Le 30 décembre 1803, l’Évêque écrivit au ministre des cultes Portalis pour demander que le gouvernement payât les frais et es indemnités dues pour les caisses rapportées de Hambourgnote 14. Ces caisses au nombre de six contenaient les reliques des Saints et les débris du trésor de Saint-Lambert restitués à la nouvelle cathédralenote 15. Un mois après, le 30 janvier 1804, Portalis répondit que le gouvernement avait décidé que le montant des objets livrés à Hambourg pour le service de la marine serait remboursé mais que ce service étant extrêmement surchargé par les circonstances présentes on ne peut prévoir le moment où il lui sera passible de payer les effets qui lui ont été cédés. Le trésor de Saint-Lambert saisi à Hambourg par les commissaires de la République qui accompagnaient les armées fut vendu en grande partie d’après les ordres du 1er Consul par le commissaire Lachevadière. La vente produisit près d’un million et demi qui fut appliqué aux besoins de la marine.

Indemnisation

Après la signature du Concordat en 1801 et le rétablissement du culte, Bonaparte fit délivrer à la Cathédrale une reconnaissance d’un million à payer sur le trésor de l’État mais cette dette ne fut pas acquittée pendant la période impérialenote 16.

Restitution

En 1805, conformément à ses promesses le gouvernement impérial par un décret du 6 mars suivant attribua aux fabriques des églises leurs biens non aliénés ni vendus. Ce décret permit à la nouvelle Cathédrale de rentrer en possession d’une partie des biens et des rentes qu’elle possédait avant la révolution et le 16 septembre la Cathédrale fut mise en possession d’une partie des biens et rentes provenant de Saint-Lambert.

Translation de Saint-Lambert

En exécution du mandement de l’évêque Zaepffel, la cérémonie de la translation du buste de Saint Lambert et des reliques des Saints eut lieu le 1er janvier 1804note 17. Elle avait été annoncée la veille par le son des cloches de toutes les églises. Elles avaient été entreposée à Saint-Nicolas Au-Trez.

Érection du clocher

Cathédrale Saint-Paul (milieu du xixe siècle )

Aquarelle de J. Fussell

La collégiale n’avait anciennement qu’un petit clocher dont on peut voir encore le dessin dans Les Délices du Pays de Liège; le chapitre souhaitait construire une flèche, cherchant à reproduire la forme de celle de Saint-Lambert. Le chapitre cathédral se rassembla le 28 juin 1810, pour délibérer sur l’érection d’une tournote 18. Le lendemain 29 juin, le chapitre décida de construire la tournote 19 d’acquérir à cet effet la flèche de la tour de l’abbaye de Saint-Trond. Mais ce n’est qu’en 1812, à la suite d’une demande de Napoléon Bonaparte, que la tour, avec ses fenêtres ogivales, sera élevée d’un étage et que le clocher sera installé. La face tournée du côté de l’ouest est percée d’une immense fenêtre à meneaux flamboyants. La partie qui s’élève au-dessus de celle-ci et qui contient les cloches est bâtie en pierres de sable provenant des tours carrées de l’ancienne cathédrale de Saint-Lambert. Sur chacun de ses trois côtés libres on a ménagé deux grandes fenêtres garnies d’abat-son. Sa construction fut terminée à la fin du mois d’octobre de l’année 1811, elle remplaça la charpente de la tour primitive qui jusqu’à cette époque ne s’élevait qu’à la hauteur du toit et qui fut démolie au mois de mai de la même année. La flèche en charpente qui termine la tour s’élève à une hauteur de 90 mètres elle a été commencée aussitôt après l’achèvement de la partie précédente et finie vers la fin du mois d’août 1812. La croix qui la domine fut placée le 1er octobre suivant.

Le carillon

On y place le carillon de l’ancienne cathédrale Saint-Lambert dont le gouvernement impérial avait fait don à la nouvelle cathédrale en 1804note 20.

Restaurations

xixe siècle

Dans les années 1850, la cathédrale subit une profonde rénovation effectuée par l’architecte Jean-Charles Delsaux avec l’ajout d’un décor néo-gothique au style roman d’origine24,25.

xxie siècle

La restauration de l’aile ouest du cloître, occupée par le trésor de la cathédrale et visible depuis la place Saint-Paul, s’est terminée en décembre 2012 pour un coût d’environ 2,6 millions d’euros25.

En préparation depuis 2011, une restauration est entamée fin 2016 pour une durée de 5 ans, avec une fin prévue au plus tôt en 2021 et un coût de 8 millions d’euros26,27,28. Principale partie concernée, l’extérieur (toiture, façade et charpentes) devrait s’approcher de son aspect originel du xiiie siècle (tuffeau et gris du calcaire). La restauration permettra de réinstaller le vitrail de Léon d’Oultres, datant de 1530 et démonté vers 1990 pour le préserver19. Une restauration des orgues, des peintures des voûtes et des vitraux modernes est également prévue19.

Description

Les trois nefs

La collégiale Saint-Paul a la forme d’une croix latine de 84,50 mètres de longueur sur 33,60 mètres de largeur et 24 mètres de hauteur sous clef Le transept a une longueur de 33 mètres sur 11,60 mètres de largeur. Le vaisseau est partagé en 3 nefs, 2 bas côtés et un chœur sans collatéraux. Son architecte est inconnu.

L’abside construite au xive siècle en style rayonnant est de forme pentagonale. Le chœur, le transept, la grande nef et les nefs latérales datent du xiiie siècle et présentent tous les caractères du gothique primaire. Le gothique secondaire se retrouve dans les fenestrages du transept, les hautes fenêtres du vaisseau, les chapelles latérales et la tour. La galerie supérieure, surchargée de pinacles à crochets, est moderne, comme l’étage à fenêtres ogivales et la flèche du clocher, accostée de quatre clochetons. Le linteau du portail porte une inscription qui figurait jadis sur le sceau de la ville : Sancta Legia Ecclesiae Romanae Filia (Liège sainte, fille de l’Église romaine). Tous les marbres rouges qui se trouvent à Saint-Paul viennent de l’abbaye Notre-Dame de Saint-Rémy de Rochefort, les marbres noirs de Dinant et les blancs d’Italie provenant de Carrare.

Le cloître

L’ancien cloître chapitral de la collégiale se compose de trois galeries communiquant librement entre elles et s’ouvrant dans l’église par deux portes, l’une placée au fond du bâtiment l’autre contiguë au bras gauche du transept. Avant la construction des chapelles des bas côtés pour ajouter à la solidité au bâtiment et pour son embellissement le cloître était carré, on peut en voir les vestiges dans les greniers au-dessus de ces chapelles. Ces galeries construites à des époques différentes datent de la fin du xve siècle et du commencement du xvie siècle29. La première partie du cloître fut posée le 6 juin 1445 par Daniel de Blochem. Elles forment les trois côtés d’un carré long orientés à l’est au midi et à l’ouest la quatrième galerie est remplacée parle bas côté gauche de la collégiale. Elles circonscrivent un préau et diffèrent l’une de l’autre. La galerie ouest est plus ancienne que les autres et son ornementation est aussi plus soignée. Longue de 17,50 sur 4,75 mètres de largeur, elle communique avec la collégiale par une porte surmontée d’un grand Christ en bois fort ancien30.

Entrée du cloître

À côté de la porte qui donne entrée dans l’église à l’extrémité nord de cette galerie une seconde porte s’ouvre sur un beau portail situé au pied de la tour donnant sur la place Saint-Paul. Ce porche charmant est remarquable par ses profondes voussures chargées d’ornements et sa curieuse décoration en partie ogivale est de la Renaissance. Ce portail fermé par une grille de fer et orné d’un médaillon central en pierre encadrant un haut relief représentant la Conversion de Paul placé entre deux bas reliefs et les arabesques des panneaux inférieurs encadrent deux petits bas reliefs, l’un à droite figurant la Nativité, l’autre à gauche figurant la Résurrection du Sauveur. Une série de douze bas-reliefs représentent huit têtes encadrées et des ornements fantastiques. Sept niches sont restées veuves de leurs statues. Le pignon qui le surmonte porte les armes de Corneille de Berghes, prince-évêque de Liège de 1538 à 1544.

Salle du chapitre

On entre par les cloîtres du côté de l’est dans la chapelle de la salle du chapitre. La porte extérieure provient de l’église de l’ancien couvent des Récollets situé dans le quartier d’Outremeuse, elle fermait l’entrée du chœur où elle était placée entre deux autels. Cette porte en bois de chêne richement sculpté est à deux vantaux la côte représente le perron liégeois sur les panneaux supérieurs sculptés à jour et élégamment ouvragés figurent les deux lettrés LG.

Association qui vise à la relocalisation, démocratisation et décarbonation de notre alimentation

Le château de Sclessin est situé à Sclessin, une entité de la ville de Liège. Le Château est occupé par deux ASBL : Le théâtre de l’Aléna et Le Centre Antoine Vitez

Historique

Les seigneurs de Berlo